弁護士ブログ

民法改正・解説コラム 第6回『錯誤法理の改正』

弁護士 弁護士 小林 令

1 はじめに

今回のテーマは「錯誤」です。

国語辞典等では、錯誤とは、「あやまり、まちがい、事実と観念とが一致しないこと」などとされていますが、民法上の「錯誤」については、その意義について様々な議論がされており、その議論の内容が、今回の改正民法にも大きく反映されています。

抽象的な議論を述べてもイメージが掴みにくいので、まずは、「錯誤」の具体的な事例について考えてみましょう。

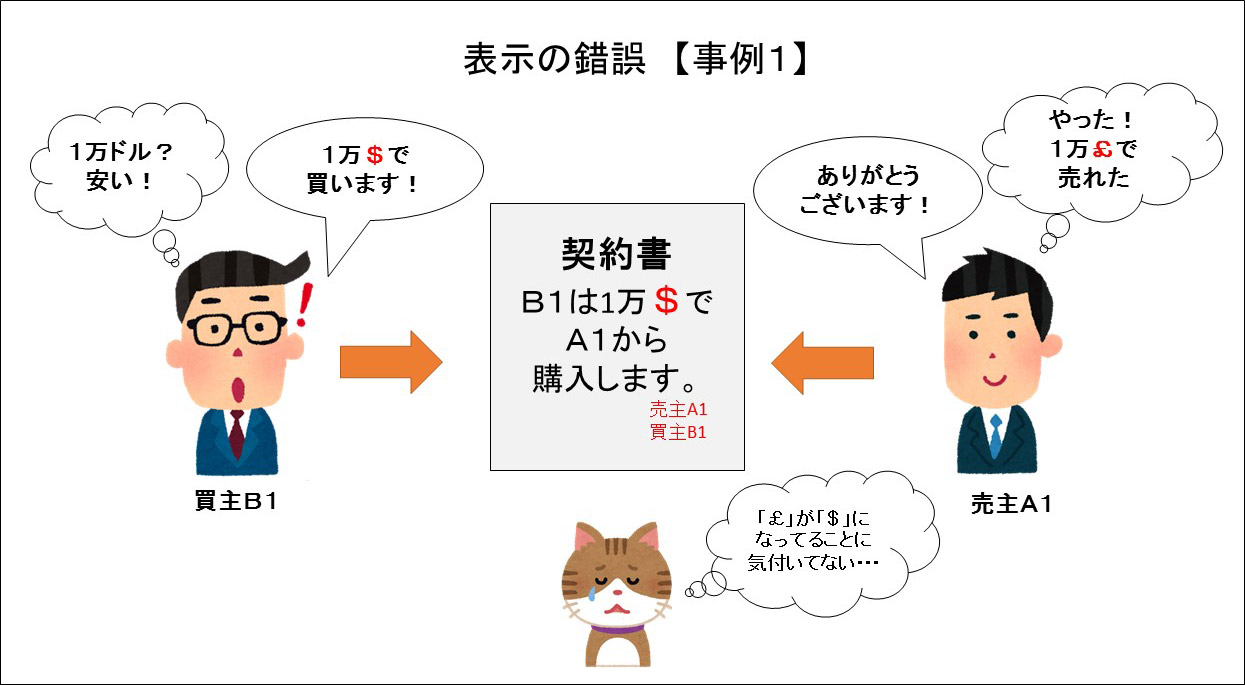

2 錯誤の事例1

ある製品の売買契約の際、売主A1は、製品を1万ポンド(£)で売るつもりでしたが、代金を1万ドル($)と誤って記載してしまい(「$」と「£」を書き間違えてしまい)、かかる記載を見た買主B1が、当該製品を1万ドルで購入するとA1に伝え、A1とB1と間で、当該製品を1万ドルで売買するとの契約書が作成されました。この場合、売主A1からすると、本当は当該製品を1万ポンドで売るつもりであったことから、代金を1万ドルとした売買契約を無効としたい(当該製品をBに引き渡したくない)。一方、買主B1は、当初から当該製品を1万ドルで購入するつもりであったので、当然、当該売買契約は有効である(製品を引き渡してほしい)と主張したい。

このような事例のように、売主A1の「当該製品を売る」という意思表示において、真意と実際の契約内容との間に齟齬が生じている場合、相手方である買主B1との間でどう調整するか(契約を有効とするのか、無効とするのか)を規定したものが、錯誤の問題です。

3 現行民法の規定

現行民法では、錯誤の規定は、以下の定めが置かれています。

「民法95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」

ここでいう「表意者」というのは、錯誤に関する意思表示をした者のことを指します。上記の事例でいうと、売主A1です。現行民法95条に従えば、売主A1の「製品を1万ドルで販売する」という意思表示は、「法律行為の要素に錯誤があったとき」に、無効にできると規定されています。ただ、この「法律行為の要素に錯誤があったとき」が、どのような場合を指すのか、この言葉のみからは、意義が明確ではありません。この意義については、後に詳しく述べますが、現在まで、裁判例や学説によって大いに議論が積み重ねられてきました。今回民法95条が改正される大きな意義の一つは、このように、現行民法において不明確であった「法律行為の要素に錯誤があったとき」という文言の意義を、裁判例や学説の議論状況反映し、条文上明確にした点にあります。

以下では、民法95条を巡る従前の議論がどのような内容であったのかを見ていき、その議論が改正民法にどのように表れているかを具体的に見ていきましょう。

4 現行民法の考え方(「錯誤」と「法律行為の要素」について)

まず、「錯誤」とは、表示から推断される意思と、表意者の真に意図するところが食い違っていることとされています。堅苦しい表現ですが、上記の事例をあてはめると、次のとおりです。表意者である売主A1は、製品を1万ドルで販売するという意思表示(これが、表示から推断される意思です)をしていますが、本当は、当該製品を1万ポンドで販売したいと思っています(これが、真に意図するところ)。したがって、上記の事例においては、表意者である売主A1には、「錯誤」が生じていることになります。

次に、「法律行為の要素」に錯誤があるかどうかです。上記のように、表意者に錯誤がある場合に、無条件で契約を無効とすることができるとすれば、取引の相手方としては、契約が無効とされてしまう可能性を常に念頭においておかなければおかなくなり、その結果、取引が活発に行われなくなる可能性があります。そこで、判例は、「法律行為の要素」に錯誤がある場合とは、表示内容のうち重要な部分に錯誤がある場合という意味に限定すると判断しました。具体的には、その錯誤がなければ表意者は意思表示をせず(これを因果関係と呼びます)、その錯誤がなければ意思表示をしないことが、通常人の基準からしてももっともである(これを重要性と呼びます)ほどの錯誤である場合、重要な部分に錯誤があるとしました。

上記の事例でいえば、表意者である売主A1は、ドルとポンドの違いに気づいていれば製品を1万ドルで売るなどとは言わなかったし、同じような取引に携わる通常人なら、やはり1万ドルで製品を手放すなどとは言わないだろうといえる場合には、売主A1の意思表示は、「法律行為の要素」に錯誤があるといえることになります。一方、ドルとポンドの違いではなく、例えば、製品の引渡し場所が異なる、代金の支払時期が異なる、といった程度の錯誤であれば、因果関係又は重要性があるとはいえず、「法律行為の要素」に錯誤があるとはいえない可能性があります。

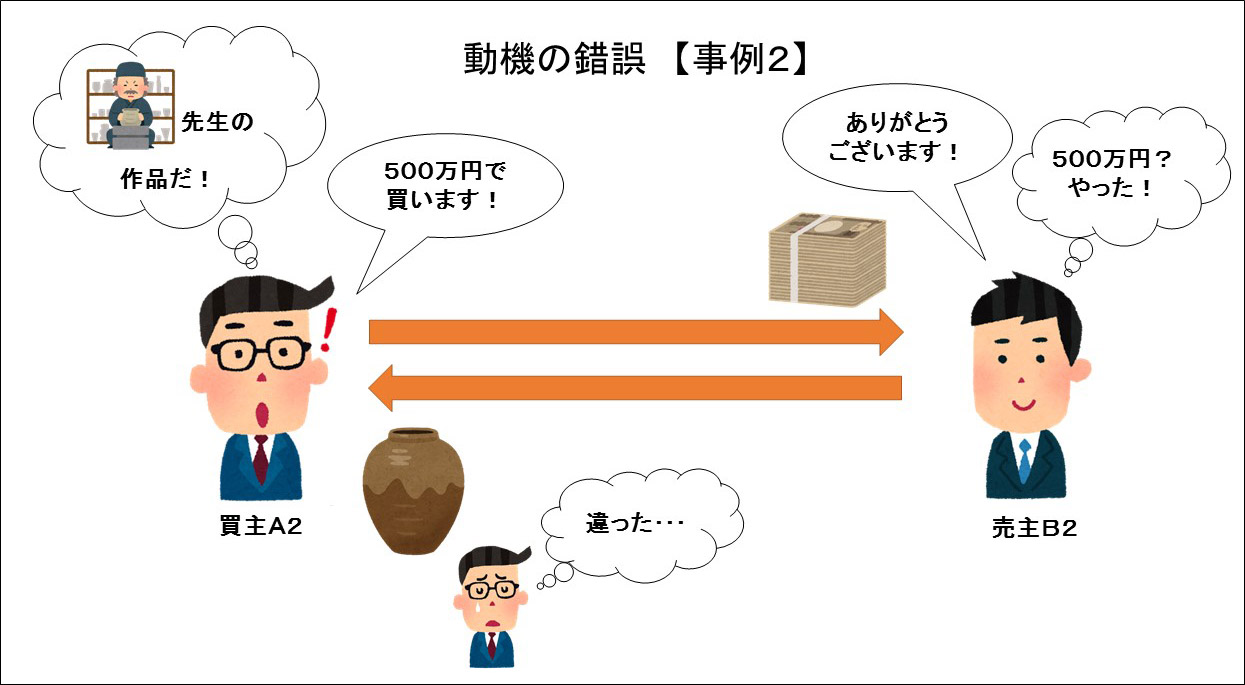

5 錯誤の事例2

以上の錯誤は、講学上、「表示の錯誤」と言われているもので、民法の教科書でもよく説明されている典型事例です。ではここで、錯誤に関する最大の論点である、「動機の錯誤」と呼ばれる問題について、具体例を交えて、見ていきましょう(この論点は、司法試験でも頻出のテーマです。)。以下の事例2において、表意者A2の錯誤を認め、取引を無効としてもよいでしょうか。

買主A2は、清水焼の花びんを、著名なXの作品であると考え、500万円(この価格は、Xの作品であった場合の時価相当額とします。)で購入したい旨、売主B2に申し入れました。売主B2は、これを承諾し、代金の支払いと当該花びんの引渡しが完了しました。しかし、その後、買主A2は、当該花びんがXの作品ではなく、時価額が500万円もないことを知ったため、花びんを売主B2に返却し、代金500万円の返還を求めたいと主張しました。

事例2の場合、先ほどの「錯誤」の定義(表示から推断される意思と、表意者の真に意図するところが食い違っていること)からすると、表意者である買主A2は、当該花びんを500万円で買いたいという意思表示をしており、実際、内心においてもそのような意思を有していることからすれば、A2には錯誤が生じていないことになります。事例1が、表意者A1が「本当は1万ポンドで売りたいのに1ドルで売ると示してしまった」という錯誤があるのと異なり、事例2は、A2は「花びんを500万円で買いたいと思っており、実際に500万円で買うと相手方に伝えた」ということになり、二つの事例には大きな違いがあります。

もっとも、事例2の場合、買主A2は、確かに花びんを500万円で買いたいという意思は有していますが、それは、花びんが著名なXの作品だと思ったからという、動機の部分において錯誤が生じています。このようなケースを、講学上、「動機の錯誤」と呼んでいます。

では、このような動機の錯誤の場合、裁判例や学説の議論では、表意者と相手方との利益をどのように調整することとしているでしょうか。

6 現行民法の考え方(動機の錯誤について)

買主A2としては、確かに、当該花びんを500万円で買いたいと思い、実際にその旨売主B2に対して意思表示したものではありますが、やはり、購入金額を500万円とした動機の部分に誤りがある以上、売買契約は無効としたいと主張するでしょう。一方、売主B2としては、A2が花びんをなぜ500万円で買うと考えたのかという点は知りうべきものではありませんし、本来、その商品が誰の作品であるか、また、その価値がいくらであると考えるかは、買主において判断し、そのリスクを負うべきであるため、買主A2が500万円で買うと言った以上、当該花びんの作者が異なることが判明したからといって、売買を無効とされても困るという主張をすることが考えられます。

そこで、裁判例や学説は、両者の利益を調整するため、事例2のような動機の錯誤のケースについては、表意者の動機が表示され、意思表示の内容となっている場合に、動機の錯誤も無効となるという基準を考えました。事例2に当てはめると、例えば、表意者である買主A2が、買主B2に対し、「Xの作品を探している」といったことを告げていた場合には、買主A2の動機が表示され、意思表示の内容になっているといえるため、錯誤に該当することになり、売買の無効を主張できることになります。

7 現行民法の議論と改正民法

上記のとおり、民法95条の錯誤には、大きく分けて、事例1のような表示の錯誤と、事例2のような動機の錯誤があります。従前の議論状況の説明が長くなりましたが、今回の改正民法では、この二つの錯誤について分類を明確にし、動機の錯誤に関する議論状況も、条文上明確に示すことにしました。改正後の民法95条は、次のとおりです。

改正95条1項「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

1号 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

2号 表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤

第2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」

事例1の表示の錯誤のケースは、第1項1号に該当します。「意思表示に対応する意思を欠く場合」というのが、表示行為に「錯誤」がある場合にあたります。また、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」は、「法律行為の要素」に錯誤があるという文言を具体的に示した規定です。

一方、事例2は、改正民法の第1条2号に該当します。この場合、第2項に規定される「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り」という部分は、裁判例や学説において議論されていた、動機の錯誤が認められる場合を明文化したものです。

8 錯誤の効果

表示の錯誤と動機の錯誤を巡る議論と改正錯誤による無効主張が認められるかどうかという点については、上記の議論のとおりです。ここで気づかれた方もいるかもしれませんが、現行民法では、錯誤の場合、意思表示は「無効」と規定されていましたが、改正民法では、「取り消すことができる」と規定されています。どちらも、平たく言うと、売買をなかったことにするという意味では同じなのですが、法律上の効果としては、大きな違いがあります。その点について、見ていきましょう。

まず、法律上、「無効」は、①誰が主張してもよい、②主張するにあたっての期間制限がない、という点に大きな特徴があります。上記の事例でいえば、錯誤に陥ったA1やA2だけではなく、取引の相手方であるB1やB2、またはその他の人からも、錯誤無効の主張は可能です。

もっとも、裁判例と学説においては、錯誤の規定は、表意者を保護する規定であることから、無効を主張できる人も、表意者のみに限定すべきであるという議論がありました。つまり、錯誤によって不利益を被る可能性のあるのは、A1及びA2であるので、彼らからの錯誤無効の主張のみを認めましょうということです。

改正民法では、このような従前の議論を踏まえ、この点についても条文上明確に規定することになりました。その結果、錯誤があった場合には、「取り消すことができる」との規定に変えられました。

法律上の「取消し」は、①取り消すことができる人が限定されている、②取り消すにあたって期間制限がある、という点に大きな特徴があります。したがって、改正民法によって、錯誤を主張できる人は、表意者のみに限定され(改正民法120条2項にも明記されています。)、また、主張できる期間についても制限(具体的には、表意者が錯誤だと気づき、取り消せると知ったときから5年間、又は意思表示をしたときから20年間のいずれか短い方)が設けられることとなりました。

9 改正民法のポイント

以上、錯誤を巡る従前の議論を確認するとともに、それが今回の改正にどのように反映されているかという点を説明しました。その他の点においても、いくつか改正された点があるのですが、紙面の関係上もあり、大枠のみの説明に留めることとしました。今回の改正のポイントをまとめると、次のとおりです。

- 錯誤が問題となる事例については、大きく分けて、事例1のような表示の錯誤が問題となる事例と、事例2のように動機の錯誤が問題になる事例がある。

- 事例1のような表示の錯誤があったとき、その錯誤に重要性と因果関係が認められる場合には、取り消すことができる。

- 事例2のように、動機の錯誤があったとき、錯誤があった事情について表示がされている場合、取り消すことができる

- かかる事例1と事例2の違いについて、今回の改正民法は、従前の改正前の議論を踏まえ、それを明文化したものであり、実質的な変更はないと考えてよい

- 錯誤があった場合の扱いについては、従前は無効(誰でも、いつでも主張可。ただし、裁判例や学説での議論はあった)であったものが、取消し(表意者のみが、制限された期間内において主張可)に変更された。

10 最後に

錯誤についてはやや理論的な話でもあり、実生活において問題となる場面について、あまりピンとこなかったかもしれません。ただ、売買に限らず、その他の契約の場面(もっと言うと、契約だけに限るものでもありません。)において、言い間違いや、内心で思っていることと実際の状況が一致していない…と感じることがある場合、条件次第では取り消すことが可能となります。今まで見て来たとおり、錯誤による取消しが認められるかどうかは様々な検討が必要ですし、改正民法では期間制限も設けられることにもなりましたので、少しでも判断に悩む場合は、一度、弁護士に相談した方がよいと思います。

弁護士 小林 令