弁護士ブログ

民法改正・解説コラム 第8回「解除」

弁護士 野谷 聡子

1 解除に関する基本的な考え方の変更

改正民法は、540条から548条までの条文で、契約の解除に関する一般的な定めを置いています。解除に関する民法の改正は、従前の実務の運用や近時有力になっていた見解、ならびに、重要判例を明文化したものが大部分であるため、当該改正が実務に与える影響は、それほど大きくないと言われています。ただ、解除という制度の根底にある基本的な考え方が変更ないし明確化されており、それが他の制度にも波及してくるため、この点はしっかりと理解しておく必要があります。

これまでの民法(改正前民法・現行法)では、債権者が契約を解除できる場合とは、①債務不履行(契約で約束された義務が果たされていない状況)があり、かつ、その債務不履行について、②債務者に帰責事由(故意・過失、または、これと同視されるような「落ち度」)がある場合であると解されていました(債務者に帰責事由なき債務不履行は、危険負担の問題となる。)。このような解釈によって、解除には、『契約関係の解消』という効果の他に、債務者の落ち度を『咎める』意味合いも含まれている、という理解に結び付いていました。そして、以上の要件①②は、債務不履行に基づく損害賠償請求と共通するため、これまで、債務不履行に基づく解除と損害賠償がいわばセットで把握・理解される傾向にあったのです。

しかし、今回の民法改正では、解除を純粋に『契約の拘束力から当事者を解放する手段である』と捉え、債務不履行に基づく損害賠償とは完全に別の制度と位置付けることを明確にしました。すなわち、改正民法では、解除は、契約が成立したにもかかわらず、その契約に基づく債務が期限を過ぎても履行されない状況にある場合や、債務の履行ができなくなっている場合等に、契約関係を解消することで、当事者を当該契約の拘束力から解放するための制度であり、かつ、それに尽きるのです。

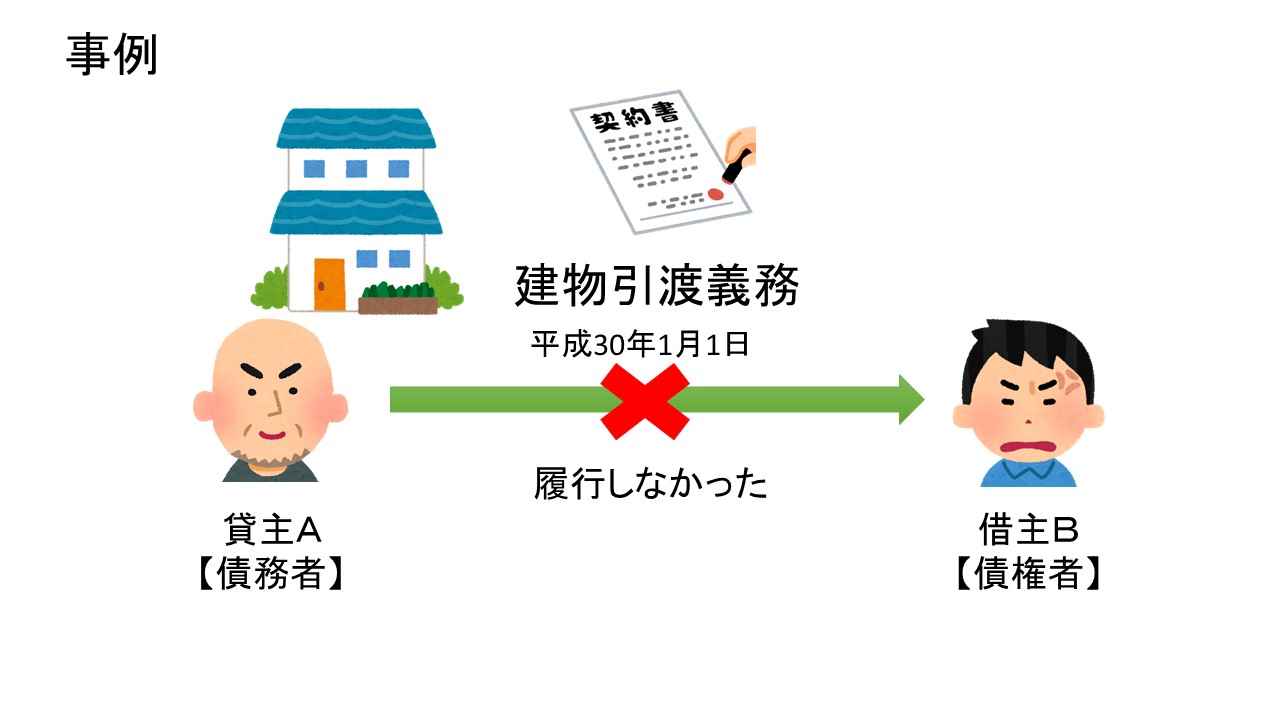

例えば、貸主Aと借主Bが、A所有の建物の賃貸借契約を締結した場合で、貸主Aが借主Bに対し、平成30年1月1日に建物を引き渡す義務(債務)を負っていたにもかかわらず、これを履行しなかった場合を考えてみましょう(建物引渡義務、貸主A:債務者、借主B:債権者)。

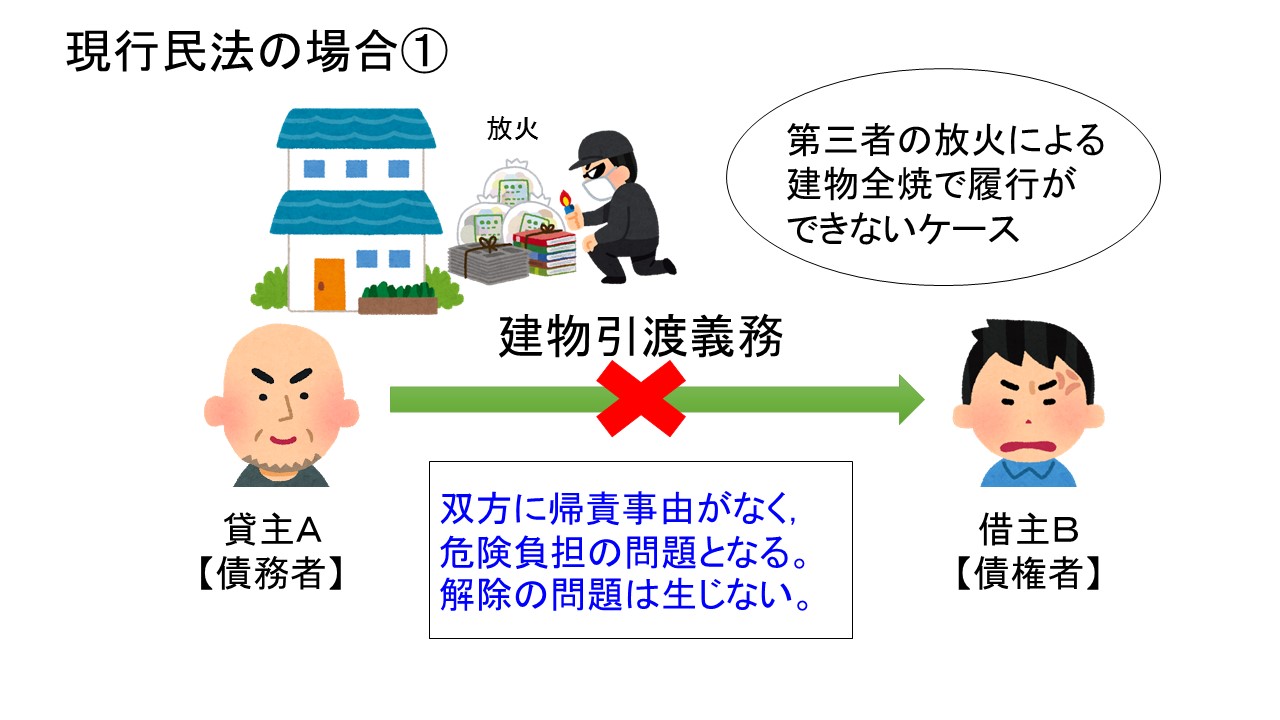

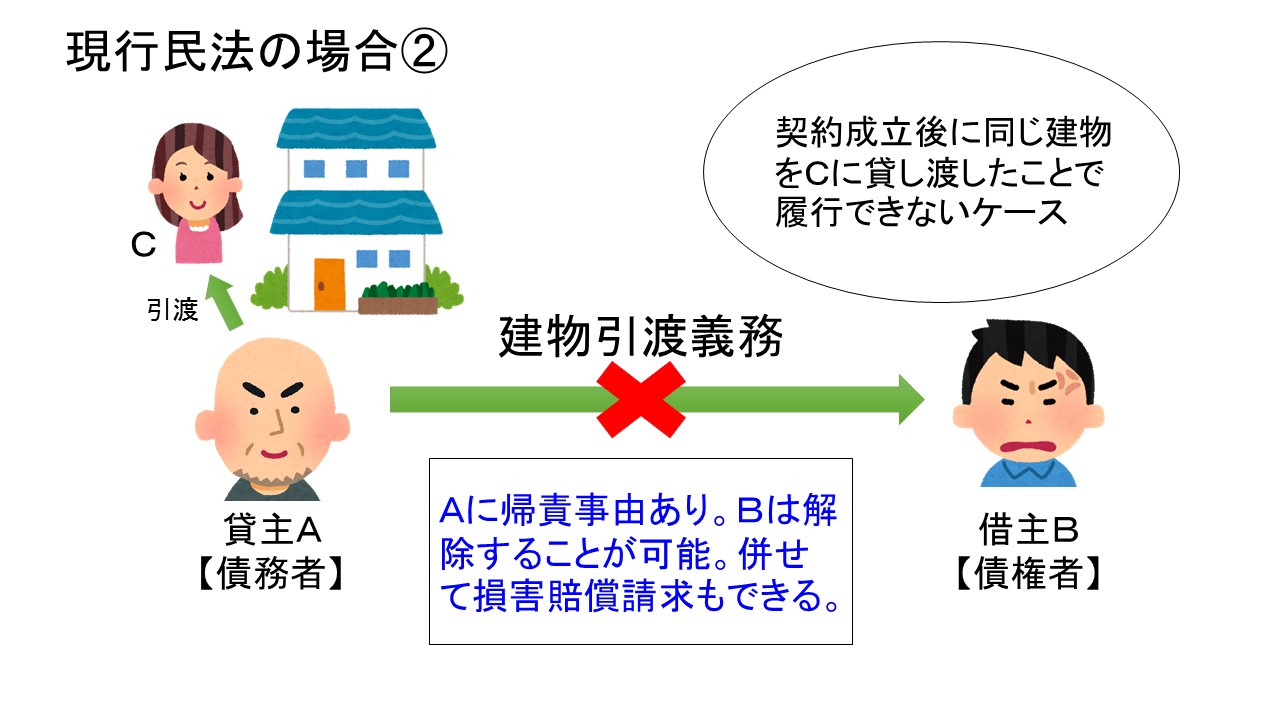

(1)改正前民法(現行民法)の場合

債務者Aが建物の引渡義務を履行できなかった理由が、賃貸借契約成立後、引渡期限前に、第三者の放火によって建物が全焼したことにある場合は、当該債務不履行(履行不能)について、Aに帰責事由(上記②)はありません。現行民法によれば、債務者である貸主Aにも債権者である借主Bにも帰責事由なく、引渡義務が履行不能になった場合には、536条1項(危険負担)により、賃貸借契約に基づくAの債務もBの債務も共に消滅しますので(債務者主義)、解除の問題は生じません。

他方、債務者Aが建物の引渡義務を履行できなかった理由が、賃貸借契約成立後、Aが同じ建物をCに貸し渡してしまったことにある場合は、当該債務不履行について、Aに帰責事由(上記②)があります。現行民法では、この場合に、債権者である借主Bが賃貸借契約を解除するのか、併せて損害賠償を請求するか等が問題となってくるのです。

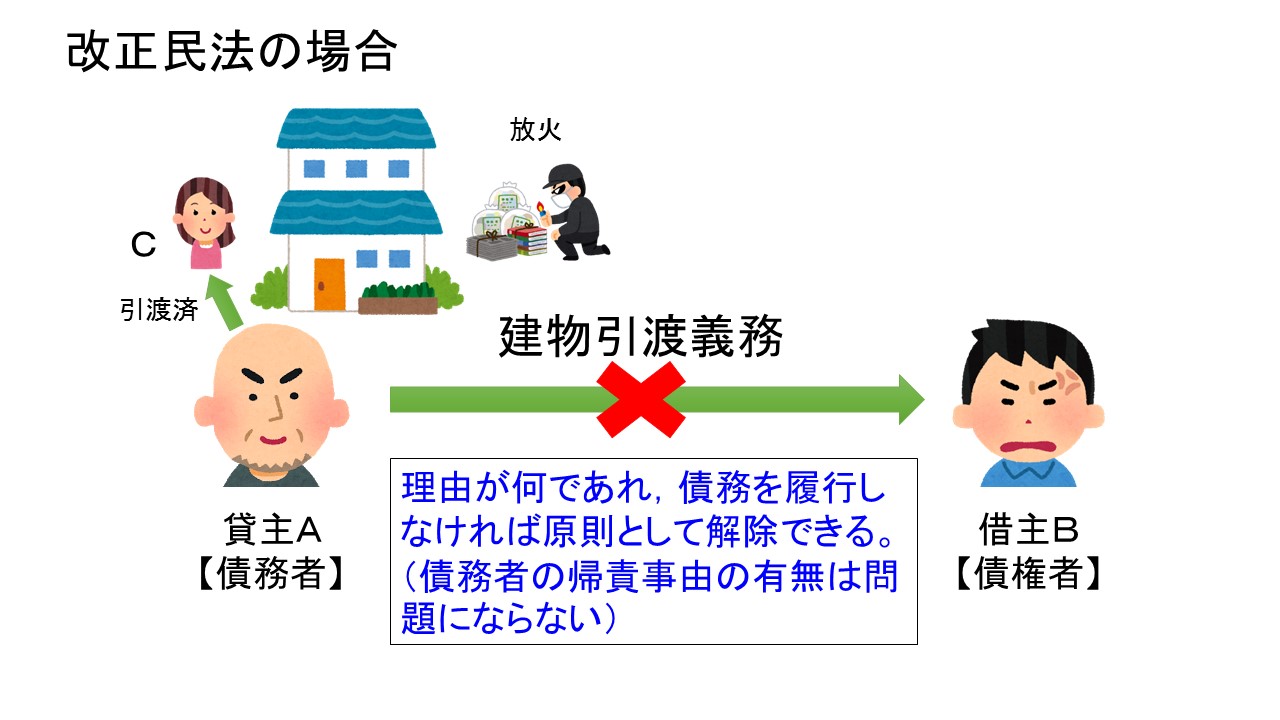

(2)改正民法の場合

これに対し、改正民法における解除制度によれば、解除が出てくるのは、債務者の帰責事由の有無にかかわりません。「当事者の一方がその債務を履行しない場合」には、原則として、契約を解除することができます(改正民法541条)。そのため、上記の例でいえば、債務者Aが建物の引渡義務を履行できなかった理由が、建物の全焼によるものであれ、同じ建物をCに貸し渡したためであれ、いずれであっても、Aが「その債務を履行しない場合」にあたりますから、債権者である借主Bは、賃貸借契約を解除することができますし、Bが当該契約の拘束力から解放されるためには、賃貸借契約を解除する必要があります。

債務者Aが建物の引渡義務を履行できなかった理由が何であったか(債務不履行についてAに帰責事由があるか)は、BのAに対する損害賠償請求の可否に関しては問題となりますが、解除の可否とは関係がないのです。

このように、改正民法において、解除は、債務者の帰責事由の有無と切り離して、債務不履行がある場合に、契約関係を解消する手段であることが明確化されたのです。

2 解除できる場合・解除できない場合

改正民法は、債務者が債務を履行しない場合のうち、債権者が契約を解除できる場合と解除できない場合を以下のように分けました。

(1)解除できない場合

- ア 債務不履行が軽微な場合(改正民法541条但書)

- イ 債務不履行が債権者の落ち度による場合(改正民法543条)

- ウ 解除権者が故意又は過失によって、契約の目的物を著しく損傷したり、返還できなくなった場合等(改正民法548条)

(2)解除できる場合

上記(1)以外の債務不履行(改正民法541条本文・542条)

軽微な債務不履行があるに過ぎない場合は、引き続き契約の拘束力を認めることが相当ですから、解除することはできません。これは、従前確立していた判例法理を明文化するものです(最高裁昭和36年11月21日判決(民集15巻10号2507頁)「法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣旨は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができない」)。債務不履行が「軽微」かどうかは、「その契約及び取引上の社会通念に照らして」判断されます(改正民法541条但書)。

また、債権者自身が、債務不履行の状態を招いた場合には、債権者が当該債務不履行を理由に契約の拘束力から逃れることを許すべきではありませんから、契約を解除することはできません(改正民法543条)。改正民法548条も同様の趣旨によるものです。

3 解除の方法―催告解除と無催告解除

解除できる場合でも、その債務不履行の内容等によって、採り得る解除の方法に違いがあります。

解除の原則的な方法は、催告解除といって、「相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないとき」に解除できる、というものです。なお、判例上、この「期間」の定めが不相当(極めて短い期間を設定した場合など)だったとしても、「相当」な期間を経過した後には解除の効力が発生するとされており、この点は民法改正後も変わりません。

これに対し、一定の場合には、相当の期間を定めた催告をしなくても、直ちに解除できる、無催告解除が認められています。無催告解除(全部解除および一部解除)ができる場合は、以下のとおりです。

(1)無催告で契約の全部解除ができる場合(改正民法542条1項)

- 債務の全部の履行が不能であるとき

- 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

- 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき

- 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき

- 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

(2)無催告で契約の一部解除ができる場合(改正民法542条2項)

- 債務の一部の履行が不能であるとき

- 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

4 一見すると、多くの改正がなされたようにみえる契約の解除に関する条項ですが、従前の実務が大きく変更されるものではありません。

ただ、これまで解除を債務不履行とセットで考えていた方は、頭の中を一掃する必要がありますし、今回ご説明したような解除の基本的な考え方の変更が影響して取扱が変わる部分もありますので、解除通知を出すとき等には注意が必要です。

弁護士 野谷 聡子